| Erstellung | 30.10.13 |

|---|---|

| Letzte Änderung | 14.04.23 |

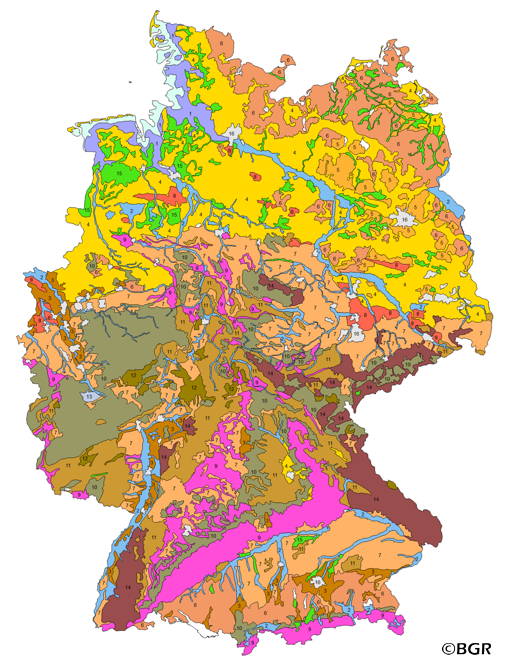

| SW Länge/Breite | NO Länge/Breite | |

|---|---|---|

| 5.5°/47.25° | 15.5°/55.2° |

.png)

.png)

.png)

| Identifikator | 98DA31E4-DD6C-4EC2-8638-E8774CBD37C1 |

|---|---|

| Fachliche Grundlage | Abgeleitet aus den inspireidentifizierten Metadatensätzen der BGR. |

| Art des Dienstes | download |

|---|---|

| Version | predefined ATOM |

| Name der Operation | Beschreibung der Operation | Aufruf der Operation |

|---|---|---|

| GetCapabilities | https://services.bgr.de/atomfeeds/service.xml | |

| GetFeature | https://services.bgr.de/atomfeeds/service.xml |

| Spezifikation der Konformität | Spezifikationsdatum | Grad der Konformität | Geprüft mit |

|---|---|---|---|

| VERORDNUNG (EG) Nr. 976/2009 DER KOMMISSION vom 19. Oktober 2009 zur Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Netzdienste | 20.10.09 | siehe dazu die angegebene Durchführungsbestimmung |

| Name | Version | Kompressionstechnik | Spezifikation |

|---|---|---|---|

| xml | n/a |

| Objekt-ID | numis-metadaten-23ab0eae-c777-4372-9536-8a693e61adc2 |

|---|---|

| Aktualität der Metadaten | 03.02.25 |

| Sprache Metadatensatz | Deutsch |

| XML Darstellung | Metadaten als XML herunterladen |

| Ansprechpartner (Metadatum) | geodatenmanagement@bgr.de |